Die psychologische Perspektive: Stress – das Resultat personeninterner Bewertungsprozesse

Nachdem im vorherigen Blogeintrag die körperlichen Stressreaktionen kurz beschrieben wurden, drängt sich die Frage auf, was denn eigentlich eine derartige Stressreaktion auf physiologischer Ebene auslösen kann. Allgemein ist zunächst zu unterscheiden zwischen Belastung und Beanspruchung. Der Begriff der Belastung kommt eigentlich aus der Physik und meint einen ganz bestimmten Druck, der auf ein bestimmtes Material ausgeübt wird. Insofern liegt hier auch der Begriff, „sich unter Druck“ zu fühlen, ganz nahe. Abgegrenzt wird der Begriff der Belastung vom Begriff der Beanspruchung. Beanspruchung ist das jeweilige Erleben dieser Belastung.

Das bedeutet: Eine Belastung ist interindividuell gleich groß, wird allerdings von unterschiedlichen Menschen ganz anders erlebt: Sie erleben sich unter gleichen Belastung unterschiedlich beansprucht (Eberspächer, 2007).

Transaktionale Stresstheorie nach Lazarus

Deutlich wird dieser Unterschied auch in dem sehr nah verwandten Stresskonzept um die Arbeitsgruppe von Lazarus. Dieses Modell beschreibt die Entstehung von Stress als Resultat von verschiedenen personeninternen Bewertungsprozessen. Das heißt zunächst, dass ein und das gleiche Ereignis von verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich wahrgenommen wird. Ob eine wahrgenommene Situation als Bedrohung oder Herausforderung interpretiert wird, hängt dabei mit der individuellen Einschätzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen zusammen. Fühlt sich ein Mensch einer Situation gewappnet, wird er sich weit weniger gestresst oder beansprucht erleben als ein Mensch, der völlig unvorbereitet in einer vergleichbaren Situation handeln muss: Ein und dieselbe Belastung führt individuell zu ganz unterschiedlich erlebten Beanspruchungen.

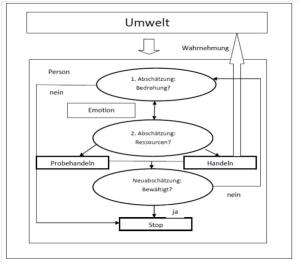

Anhand des oben abgebildeten Modells wird zunächst deutlich, dass Stress sich nicht in der Umwelt abzuspielen scheint, sondern ein personeninterner Prozess ist. Psychologischer Stress beruht demnach auf der Einschätzung des betroffenen Individuums, ob die jeweilige Person-Umwelt-Beziehung als herausfordernd, bedrohlich oder schädigend einzustufen ist. Die kognitive Bewertung (appraisal) wird somit zum zentralen Faktor von dem Stressgeschehen. Im Moment der kognitiven Bewertung ist der Stresszustand gegeben (Alfermann/Stoll, 2007).

Diese kognitive Bewertung (cognitive appraisal) wird in zwei Bewertungsprozessen unterschieden, die prinzipiell zeitgleich ablaufen und entscheiden ob die gegebene Situation eine Stressreaktion auslöst: Zuerst wird in einer ersten Bewertung (primary appraisal) die Frage geklärt, ob die Situation eine Bedrohung darstellt. Dies hängt natürlich entscheidend von der zweiten Bewertung (secondary appraisal) ab, bei der nach Ressourcen zur Bewältigung der wahrgenommen Situation gefragt wird. Erst wenn für eine Situation keine entsprechenden Ressourcen zur Bewältigung gesehen werden, wird sie als bedrohlich eingeschätzt.

Für das Stresserleben sind daher nicht objektive Parameter der Umwelt entscheidend, sondern allein die Tatsache, dass die Person selbst die Situation als unkontrollierbar wahrnimmt. Der erlebte Stress hängt somit sehr stark von unserer persönlichen Einschätzung der Situation ab. Die persönliche Bewertung entscheidet darüber, was uns stresst. Wenn wir in einer konkreten Stresssituation das Verhalten unterschiedlicher Menschen erleben, wird oft sehr schnell deutlich: Belastungen werden von verschiedenen Menschen ganz unterschiedlich erlebt und eingeschätzt, rufen unterschiedliche Reaktionen hervor und werden auf die unterschiedlichste Art und Weise bewältigt. Was für den einen Menschen eine Steigerung der Lebensfreude bedeutet, kann für einen anderen als sehr unangenehm und belastend empfunden werden. Schließlich erfolgt eine Neubewertung (reappairsal). Dabei schäzt die Person primär und sekundär ein, entscheidet sich für eine Handlung und verfolgt das Ergebnis, um dies wiederum neu zu bewerten.

Entscheidend ist allein unsere ganz persönliche Bewertung der Situation, das heißt, dass wir die Situation so erleben, wahrnehmen und interpretieren. Und dies ist immer abhängig von zur Verfügung stehenden Bewältigungsressourcen und auch entsprechenden Erfahrungen, vergleichbare Situationen bereits erfolgreich bewältigt zu haben oder auch nicht. Selye sprach in diesem Zusammenhang auch von Eustress versus Distress. Eustress welcher auch als positiver Stress bezeichnet wird, entsteht wenn die Anforderungen in Einklang mit den individuellen Ressourcen gesehen wird. Gefühle der Herausforderung dominieren die Situation. Distress oder negativer Stress dagegen entsteht, wenn die Anforderungen nicht in Einklang mit den zur Verfügung stehenden individuellen Ressourcen stehen. Hieraus resultieren Gefühle der Angst, Verzweiflung oder Panik.

Aus den vorherigen Überlegungen zu physiologischen und psychologischen Aspekten der Stressreaktion ergeben sich erste Schlussfolgerungen für die Wettkampfvorbereitung:

- Der Sportler muss zur Mobilisierung seiner maximalen Leistungsfähigkeit ein gewisses Niveau an Stress erleben. Dies ist natürlich in Abhängigkeit von den verschiedenen Sportarten unter Umständen sehr differenziert (z.B. Sportschützen im Vergleich zum Boxen). Prinzipiell ist diese akute Stressreaktion als leistungsförderlich einzustufen.

- Die entsprechenden Körpersignale (beschleunigter Puls, feuchte Hände etc.) sind nicht als Zeichen von Nervosität und Schwäche zu bewerten, sondern willkommene Signale des Körpers, dass für Spitzenleistung erforderliche Mobilisation der Körperfunktionen.

- Die Mobilisierung der Körperfunktionen ist nur begrenzt lange aufrechtzuerhalten – dann wird aus akutem Stress chronischer Stress, der als gesundheitsgefährdend einzustufen ist. Es handelt sich um eine Fertigkeit, Stress dann zuzulassen, wenn er akut benötigt wird. Durch systematische Phasen der Regeneration bzw. der Pausengestaltung muss eine Chronifizierung der Stressreaktion vermieden werden.

- Das Stresserleben ist von den Ressourcen anhängig. Damit der akute Stresspositiv und als Herausforderung erlebt werden kann, sind (physische, technische, taktische, mentale und soziale) Ressourcen unbedingte Voraussetzung.

Das Erleben einer Wettkampfsituation als akuter Stress, der positiv (Eustress) und als Herausforderung erlebt wird, kann man auch mit dem Zustand der Kompetenzerwartung in der unmittelbaren Wettkampfsituation vergleichen, welcher als ein erstrebenswerter Zustand sein sollte.

Wie dieser Zustand mit entsprechenden sportpsychologischen Interventionen erreicht werden kann, wird Teil des nächsten Beitrages sein.